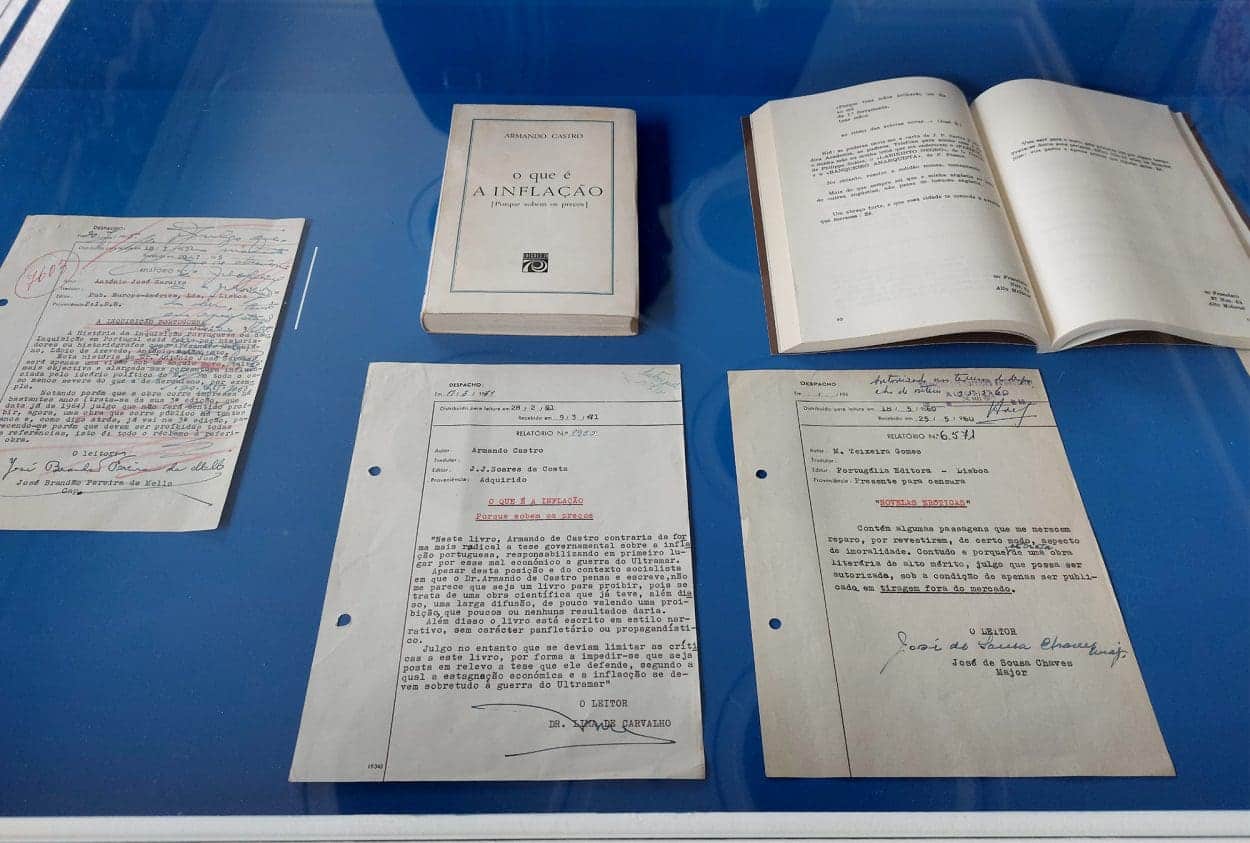

«Portugal numa redoma, ou o país que a censura não deixava ver» é, de certa forma, o grande tema da exposição “Proibido por inconveniente”, patente no edifício do Diário de Notícias. São materiais das Censuras no Arquivo Ephemera e tudo o que ali se vê provém da biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, muitos materiais doados e outros salvos in extremis, quando estavam arrematados com destino aos Estados Unidos.

Integrada no programa “Abril em Lisboa”, da EGEAC, a exposição “Proibido por inconveniente – Materiais das Censuras no Arquivo Ephemera”, resulta de uma parceria entre a Câmara de Lisboa, a EGEAC Cultura em Lisboa e a Ephemera, estando dividida em vários núcleos temáticos, que mostram as várias faces da censura através de jornais, livros, revistas, discos, autos, relatórios e publicações clandestinas do historiador e curador da exposição, José Pacheco Pereira.

A partir do espólio do Arquivo Ephemera, biblioteca e arquivo do historiador José Pacheco Pereira, os comissários, Júlia Leitão de Barros e Carlos Nuno, mostram nesta exposição exemplos das várias censuras do Estado Novo, eficaz arma do regime da ditadura. Mas, à volta da data do 25 de Abril de 2022, a exposição tem também uma intenção pedagógica que, segundo Pacheco Pereira, pretende «mostrar o que é a Liberdade, pela sua negação».

«Esta é uma mostra importante, que vai estar patente até 27 de abril, por construir as memórias do que não podemos esquecer», realçou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, presente na cerimónia de inauguração da exposição, salientando, por outro lado, que é necessário lembrar aos mais novos que, com o 25 de Abril, «conquistamos a liberdade de pensar, de escrever e de reivindicar».

São estas pequenas histórias dos tempos «do antes 25 de Abril» que devem «ser contadas repetidamente», afirma Carlos Moedas, defendendo que, no dia «em que deixarmos de contar a nossa história, enfraquecemos a nossa identidade».

Tudo era censurável

«Vai além da política», diz Pacheco Pereira sobre a exposição, acrescentando «a censura não se limitava ao político. Ia muito mais longe». Há alvos da censura «que têm evidentemente uma componente política, mas vai para além da politica», garante Pacheco Pereira.

Na sala que recebe “Proibido por Inconveniente”, quem olha para cima é recebido por um friso de Almada Negreiros, que conta os vários passos da produção de um jornal, onde só falta mesmo a parte da censura. Por ironia, ou por conveniência, esta exposição quer também destapar essa vontade da ditadura em tornar invisível o seu próprio processo de censura.

«As mulheres, a sexualidade feminina, a voz das mulheres. Não era só a questão da sexualidade, mas que as mulheres falassem sobre si próprias. É o caso das Novas Cartas Portuguesas. Os livros da Simone de Beauvoir também eram proibidos, a Maria Archer tem uma série de livros proibidos», continua.

No tempo do Estado Novo, a censura era tão complexa e profunda que nem os homens do lápis azul, maioritariamente militares reformados que queriam fazer mais uns trocos, tinham tempo e disponibilidade para ver tudo. Peças de teatro, filmes, anúncios de publicidade, jornais locais. Muito para cortar, mandar para trás ou deixar passar, nem que fosse com um aviso para não ser comercializado em bibliotecas operárias, por exemplo. O Grémio, associação dos empresários do Cinema, responsável por várias distribuidoras de filmes em Portugal, não gostava desta falta de tempo porque precisava de fazer dinheiro.

Algumas situações caricatas

Quanto à imprensa, outra das vítimas mais visíveis, onde um corte à última hora obrigava a redefinir as páginas dos jornais e a substituir espaços com fotografias ou poemas, é importante não esquecer que a censura atingia também os jornais locais.

Mais uma vez, o controlo chegava aos mais pequenos pormenores. Tirar a palavra “chamado” de “chamado Estado Novo” ou tirar o número 600 na notícia “600 mineiros em Aljustrel pedem trabalho”. De vigiar, durante a guerra civil espanhola, qual dos lados era favorecido, se republicano, se nacionalista, num determinado artigo a partir do tamanho da letra. Virando a agulha para os jornais de província, a preocupação censória era mais para críticas a “hospitais que funcionavam mal” ou mesmo a acusações de nepotismo. «Era tudo cortado, temas como a corrupção ou o nepotismo. A notícia de um fulano que tinha obtido um cargo político só porque era sobrinho do presidente da câmara? Cortado», disse Carlos Simões Nuno. A “sorte” é que maior parte destes jornais, como a Voz de Cantanhede ou o Democracia do Sul, não eram diários. Havia, portanto, ainda uma margem para corrigir.

Praticamente tudo o que está nesta exposição, visto aos olhos de hoje, pode parecer anedótico de tão obsessivo que se tornou da parte de quem queria esconder o país real para dar aos portugueses uma lição de bons costumes. Um disco de José Afonso em que a capa foi vendida com uma cara cortada por se tratar de um militante do MPLA.

Obras de autores como António Pinho, que nunca pôde usar o próprio nome. Pequenos panfletos com textos sobre a segunda guerra mundial, mas com capa diferente, inspirados em materiais do Partido Comunista Alemão. Um artigo em manchete escrito e assinado por um tal de Clain D’ Estaing, ou vá, Mário Soares, exilado, publicado um dia antes da revolução de 25 de Abril. O livro Julieta das Minhocas, de José Vilhena, o «homem que mais irritava os censores que usava todos os ingredientes de falta de respeito», segundo Pacheco Pereira, que contava a história de uma prostituta que vivia num bairro de lata.

Ou mesmo obras escritas e idealizadas por mulheres, de Natália Correia às famosas Três Marias, autoras das Novas Cartas Portuguesas, pelo «perigo de se mostrarem como livres perante a sociedade portuguesa. Quem se atrevia a mexer no guião do regime, arriscava-se a ficar na escuridão. Porque, em pleno Estado Novo, queria-se celebrar o regime, estreitar o debate, limitar opiniões e arrefecer ou proibir a liberdade de expressão. «Chegava-se ao ponto de se censurar anúncios a padarias ou retrosarias. Nestes 48 anos de ditadura, não houve um dia em que um escritor, um pensador, encenador ou cineasta não soubesse que tinha a censura a ver o que faziam», conta Carlos Simões Nuno.

Censura continua visível

Para Pacheco Pereira, não há dúvidas de que a censura continua visível no país, mas agora mais ligada a questões de identidade. Deixou, por isso, uma herança com um rosto diferente. Nem que seja porque esta foi a instituição “mais eficaz” do Estado Novo porque se prolongou para lá da Revolução dos Cravos. Continua, por isso, presente na cabeça das pessoas.